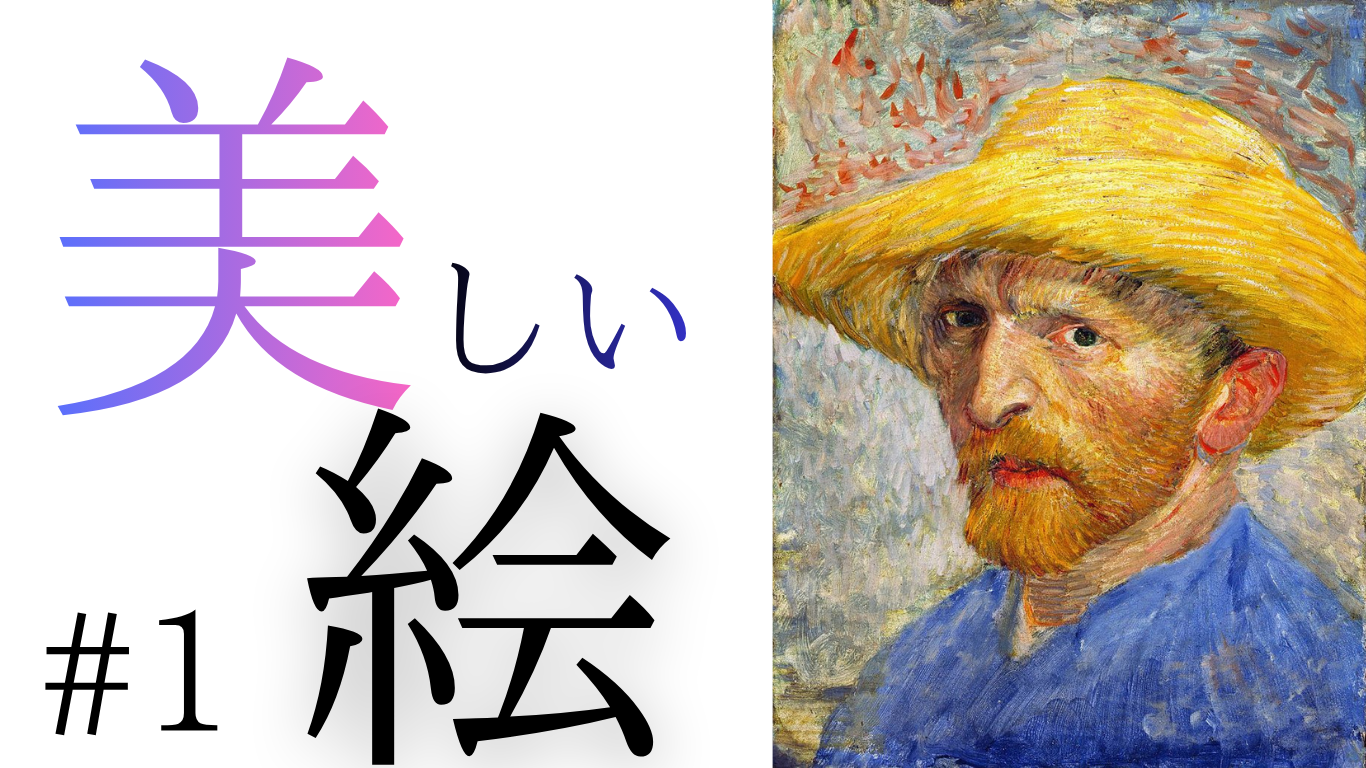

美しい絵 #1 フィンセント・ファン・ゴッホ

確かな道

♢♢

《ゴッホが絵を描いた理由》

フィンセント・ファン・ゴッホという画家の最大の魅力は、彼が絵を描くという行為を生きることそのものとして捉えていた点にある。

どういう意味か?こう言い換えよう。ゴッホは金を稼ぐために絵を描いていたのではない。孤独に包まれた現実の中で、自分自身が生き続けるために絵を描いていたのだ。

私は、このことをこのように表現する。ゴッホにとって、絵を描くことは日記をつけることであったのだ、と。

私たちは、画家の視点に立って絵画を見つめなければならない。画家と自分自身を重ね合わせるのだ。

なぜゴッホは絵を描き続けたのか?それがいかにして、彼が孤独と戦う術となり得たのか?

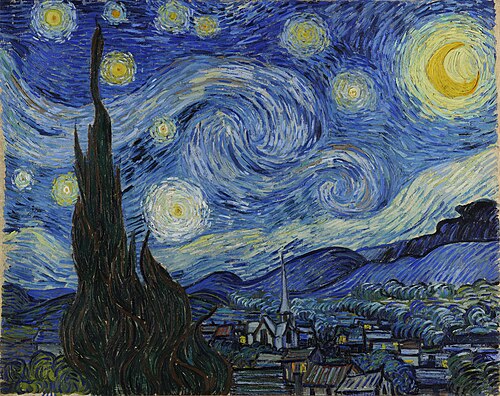

そのことについて心から共感したとき、私たちはようやくゴッホの糸杉を、星空を、太陽を、向日葵を、本当の意味で見たことになるのだ。

♢♢

《私たちはなぜ日記をつけるのだろう?》

人はなぜ日記をつけるのだろうか。

ある者は、写真のような記録として日記をつける。つまり、あとから過去の自分自身が考えていたことや感じていたことを振り返り、懐かしむために日記をつける。

またある者は、思考の整理をするために日記をつける。自分がしたことや感じたことを紙に書き出すことで、自分自身の行動パターンを分析し、自分に足りていないものが何かを推測する。

そしてある者は、単なるストレスの解消のために日記をつけることもある。日頃の不平不満を余すところなく紙に書きなぐることで、心の中に複雑に絡み合う感情を紐解くことができる。

しかし、恐らくこれらのケースは日記を最大限に活用できていない。日記は、もっと大きな意味を私たちに与えてくれる。

日記が私たちに与えうる最も大きな力は何だろうか?それは自己認識である。

私たちは、日記をつけることで、自己が一つの存在として世界に確かに接続されていることを認識することができる。

誰しも、自分が世界の一員であることに対して疑問を抱くものだ。

果たして、自分は本当に現実社会に生きているのだろうか?

日記は、自分が確かに世界に接続されていることの証明を行う。今日は友人と食事に行き、会話をした。町を歩いた。カップルに紛れて映画を観に行った。電車に乗った。バーで酒を飲んだ。

日記に記された自分の過去は、自分が完全なる孤独ではないことの証だ。自分が確かにこの世界に存在し、少なくとも一人や二人にある程度の影響を与え、また自分は彼らから影響を与えられることの証だ。

日記をつけることは、自分の身体が無の海に溶けていってしまう上での防波堤となる。

孤独や不安による自己崩壊を繋ぎとめてくれる。

だから、人は日記をつける。それも毎日欠かすことなく。まるで、これまでの過去がすべてひと繋ぎであることを自分自身に言い聞かせるように。どの日も、孤独ではなく、長い人生の歴史の一員であることを誰かに表明するように。

日記をつける上では、自分自身の手でペンを握り書くことが重要だ。一文字一文字を、自分の手で確かに書くのだ。まるで、自分の存在を手の触覚を通じて確かめるように。

《崩壊、絵の具、存続。その繰り返し》

ゴッホの人生は、まさに自己崩壊から自分自身を救い出す永遠の作業であった。

彼が生前抱えていた具体的な病名はわからないが、恐らく鬱病や統合失調症といった類の精神的なものであったことに間違いはないだろう。

彼は自分の耳を切り落として知り合いの娼婦に送り付けた。数少ない友人であったポール・ゴーギャンとの黄色い家での共同生活はうまくいかなかった。誰もが、彼の絵を下手だといった。

彼は孤独だった。誰も彼の相手をしなかった。誰もが、彼を頭のおかしい奇人として忌避した。

彼は恐ろしい幻覚を見た。知らない誰かが、攻撃的な誰かが彼の耳元で彼を蔑む言葉を吐き捨てた。

彼は内面に鋭い斧を飼っていた。時々、その斧は闘牛のように暴れ出し、彼の身体を内側から何等分にもしようと引き裂いてきた。

彼の自我は、崩壊と存続の縁を何度も行き来した。

彼は、絵を描き続けることで自己崩壊の一途から何度も脱出したのだ。

光り輝く太陽の粒が稲穂に降り注ぐ姿を、光の一粒一粒をその手で確かめるように描いた。

夜空に煌めく無数の星々の光の軌道の一筋一筋を、自分に近づけるように描いた。

部屋の机や椅子、ベッドの一つ一つを、それらが実際に自分の目の前に確かに存在していることを自分に言い聞かせるように描いた。

糸杉の葉の一枚一枚を、それぞれの生命力を確実に受け止めるように描いた。

自身の自画像を、その男が目と鼻と口を持っており、ひどい見た目をしていることを自認するように、力強く描いた。

絵を描くことだけが、彼自身の存在を認めてくれたのだ。

《筆跡、または自傷》

絵を描くことは、彼にとって自らの歴史を痕跡として残す作業だった。

では、彼は何のために痕跡を残したのか?

画家として世界から認められるためだろうか?周りの人間から賞賛されるためだろうか?恐らく違う。

彼は、自分自身のためにその痕跡を残し続けたのだ。

彼と世界を接続する媒体は絵だけだったからだ。彼は、絵を描き続けることで、自分がこの終末的な世界で確かに生きていることを実感したかった。

彼にとって、自分の描いた絵だけが、自分自身の存在証明だった。

《自然を描き続けたゴッホ》

ゴッホにとって、自然とはどのような存在だったのだろう?

彼が描いたのは、天に向かって力強く背を伸ばす糸杉、敢然と光り輝く星々、陽の光を求める向日葵、風になびく麦畑、思い思いに形を変える雲。

言い方を変えよう。ゴッホは、自然に対してどのような感情を抱いていたのだろうか?

愛情。それは、親が我が子に向けるであろう慈愛、子が我が親に向けるであろう敬愛、信愛だ。

彼は子でもあり親でもあった。

小さな命に精一杯花を咲かせようと苦心する向日葵を、彼は親のように慈しんだ。

遥か彼方で自らを照らす、かつてギリシャに安寧をもたらした神々の如き星々を、彼は無垢な子のように見上げた。

憧憬。飛べない鳥が、大空で悠々と翼を広げる鳥に対して抱くであろう羨望だ。

彼は飛べない鳥だ。自由を失った鳥。現実から逃れ、自らの世界に閉じこもることしか残されていない哀れな鳥だ。

彼は、自然を描き続けることで、自然に一歩ずつ近づこうとした。自然は、彼の同志であり、師であり、理解者だった。

少なくとも、彼は、自然を切実に描くことが、自らも自然の一部であることの証明になると信じていたのだろうか?

ゴッホは、一本一本の線を確かめるように描いた。他のどの画家よりも、力強く、まるで自分の目に映るもののたった一つでさえ描きそびれないようにと必死に努力をしているように。

彼は切実だった。自然に対して、世界に対して切実だった。

しかし、それにしては彼はあまりにも稚拙だった。彼は、フェルメールのように上手に柔らかな光を描写することはできなかった。モネのように上手に空気感を描写することはできなかった。

だが、それによって彼の作品では、彼の切実さが前面に押し出されている。彼の切実さは、高度な技術力によって隠されることはなかったのだ。

彼は、自分自身と世界を確実に接続するために、自分が自然の一部であることを実感するために、自分の生きた痕跡を残すために、切実に描き続けた。

《ゴッホは日記を描いた》

ゴッホにとって、描くことは日記をつけることと同じだった。

自分の生きた一日が、確かにこの世界に存在していたこと。自分の存在が、客観的なものであるということを、一日の終わりに彼自身の絵/日記を見ることで、自分自身に証明した。

日常が自分の味方であるということ。自然が自分の味方であるということ。

絵/日記は、自己という海の防波堤だ。

日記は、一文字一文字を自分の手で書く方がいい。そうすれば、自分の生命力が実在するものとして形を持つからだ。

ゴッホは、一筆一筆を自分の手で描いた。彼は、他のどの画家よりも自分の手で描いたのだ。

彼の作品を見ていると、まるで他人の日記を見ているような感覚になることがある。

その筆跡は、他人である私たちにとっては慣れないものだ。美しさよりも独特さの方が目立つ。

しかし、だからこそ私は彼の内面に宿っていた生命力を、切実さを、手に取るように感じることができる。

なぜゴッホにとって、絵を描き続けることが孤独と戦う術となり得たのか。

彼の絵画が、それを教えてくれている。

彼は天才ではない。彼はただ、切実だっただけだ。

※無断での文章の複製・転用を固く禁じます。

コメント